PITAGORAS

PITAGORAS

Nachhaltige Stadtplanung durch innovative Lösungen für regenerative und geringe Wärme- und Stromerzeugung

Projektthema

- Speicher

- Energieeffizienz

- Energieversorgung

- Nah- und Fernwärme

- Industrielle Abwärme

- Energiekonzepte

Aufgabe

- Entwicklung

- Forschung

- Pilotprojekte

Förderung

- Öffentliche Hand

Projektdauer

11/2013 – 10/2017 (4 Jahre)

Gesamtbudget

ca. 5,02 Mio. EUR

Projektbeschreibung

Innerhalb der EU sind Städte zu rund 70 % verantwortlich für den gesamten Primärenergieverbrauch, und dieser Anteil wird sich bis 2030 voraussichtlich auf 75 % erhöhen. Es gibt keinen Zweifel, dass die Städte gleichzeitig eine Herausforderung und eine Chance darstellen für die Klimaschutzpolitik. Die Entwicklung von Niedrigenergielösungen für die thermische Energieversorgung von Städten ist eine der wichtigsten Anforderungen heutzutage.

Eine der Quellen mit dem höchsten Potential ist die Rückgewinnung von Abwärme. Industriebetriebe werfen große Menge an Energie weg. Es ist davon auszugehen, dass im Mittel rund 40 % der verbrauchten Energie in Industriebetrieben Abwärme ist.

Das PITAGORAS-Projekt konzentriert sich auf die effiziente Verknüpfung von Stadtteilen mit Industrieparks durch intelligente Wärmenetze. Technologien und Konzepte für eine Wärmerückgewinnung auf niedriger und mittlerer Temperatur sowie die Integration von erneuerbaren Energien in die Wärme- (und Strom-) Versorgung von Städten werden entwickelt und in einem Demonstrationsvorhaben realisiert.

Da viele der im Vorhaben betrachteten Technologien und Konzepte noch nicht allgemein als zuverlässige Heizenergiequelle gelten (selbst wenn sie bereits bewährte Technologien sind), scheitert die Anwendung dieser Maßnahmen häufig noch vor der Diskussion der Kostenfrage. Um dies zu ändern, sind “Best-Practise-Beispiele” notwendig – wie z. B. die im PITAGORAS-Projekt realisierte Demonstrationsanlage im Stahlwerk Ori Martin in Brescia, Italien. In dieser Anlage wird ein Monitoringprogramm durchgeführt.

Auftraggeber

EU FP7-ENERGY-Smartcities-2012

ENER/FP7EN/314596 PITAGORAS

Partner

- Steinbeis Forschungsinstitut Solites (DE)

- FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (ES)

- S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallation und Design mbH (AUT)

- ACCIONA Infraestructuras SA (ES)

- BIOS Bioenergiesysteme GmbH (AUT)

- Aermec SpA (ITA)

- INGETEK SISTEMAS SA (ES)

- CIM-mes Projekt Sp. z o.o. (PL)

- Forsteel S.r.o. (CZE)

- SISTEMES AVANCATS DE ENERGIA SOLAR TERMICA SCCL – AIGUASOL (ES)

- Solar.nahwaerme.at Energiecontracting GmbH (AUT)

- O.R.I. Martin – Acciaieria E Ferriera Brescia S.p.a. (ITA)

- Stadt Graz (AUT)

Ziel

Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, ein kosten- und energieeffizientes, wärmenetzgekoppeltes Energieerzeugungssystem zu entwickeln, das vielfach umsetzbar ist und eine nachhaltige Entwicklung von Stadtteilen mit sehr niedrigem Energieverbrauch ermöglicht.

Umsetzung

Im Rahmen des Projekts werden die folgenden Systeme und Konzepte entwickelt:

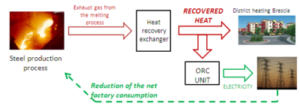

- Abwärmerückgewinnungssystem für Elektrolichtbogenöfen

- Organic Rankine Cycle-Anlage für Wärme- und Stromerzeugung

- Saisonale Wärmespeicher

- Großflächige Solarthermieintegration in industrielle Energieerzeugungssysteme

- Innovative Werkzeuge für effizientes Energiemanagement solcher Systeme

Das Konzept des Projekts wird in Brescia (Italien) in einem Stahlwerk unter Beweis gestellt. Mittel- / Hochtemperatur-Abwärme (≈ 600 ºC) aus den Abgasen eines Elektrolichtbogenofen (EAF) wird in der Sommersaison in einer ORC-Einheit (2,1 MWel) für die Stromerzeugung verwendet. In der Wintersaison wird die Abwärme (10 MWth) aus den Abgasen des EAF in das lokale Fernwärmenetz eingespeist.

Im Rahmen einer Fallstudie wurde für eine Rohölgewinnungsanlage in Kremsmünster in Österreich ein Konzept entwickelt, das Solarwärme in die bestehende Energieversorgung des Standortes integriert. Eine große solarthermische Anlage (≈ 10.000 m²) mit saisonaler Wärmespeicherung (≈ 4 x 60.000 m³ Öltanks) kann die Rohölaufbereitung unterstützen und zusätzlich Solarwärme in ein bestehendes Fernwärmenetz der nahe gelegenen Stadt einspeisen.

Solites bearbeitet im PITAGORAS-Projekt vorwiegend wissenschaftliche Fragestellungen mit den Schwerpunkten große Solarthermieanlagen, saisonale Wärmespeicher, Gesamtsystementwicklung und Simulation. Darüber hinaus leitet Solites den wissenschaftlichen Arbeitsblock, berät das Messtechnikkonzept der Demonstrationsanlage in Brescia und unterstützt Aktivitäten zur Ergebnisverbreitung.

Ergebnisse

PITAGORAS entwickelt Konzepte zur Nutzung von industrieller Abwärme und Solarwärme zur Wärme- und Stromversorgung der Industrieanlage selbst und zur zusätzlichen Einbindung der Wärme in Fernwärmenetze.

Downloads und Links

www.pitagorasproject.eu

Kontakt

Dirk Mangold

mangold@solites.de

Dieses Projekt wird gefördert durch

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Website liegt bei den Autoren. Sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Fördermittelgeber wieder. Weder die Autoren noch die Fördermittelgeber übernehmen Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.